JCE-社会主义促进了20世纪的性别平等

社会主义制度是否真正促进了性别平等?本研究以1910至1980年代亚洲与欧洲的88个国家为样本,创新提出“调整后的性别身高差”这一指标,用以衡量儿童时期健康营养资源的性别分配,并据此评估社会主义政体对性别平等的影响。结果显示,社会主义国家普遍在健康与教育两方面实现了更高水平的性别平等,尤其表现为女性身高和受教育年限的提升。通过固定效应模型、工具变量法和交错DID等方法,作者提供了稳健的因果识别证据,表明制度变革能够有效削弱“重男轻女”的家庭偏好,推动结构性福利的性别趋同。

标题: Gender equality in Asia and Europe during the 20th century: The role of socialism

期刊: Journal of Comparative Economics

作者:

- Sophia Jung:Ph.D. Student, University of Tübingen.

- Jörg Baten:Chair of Economic History, Department of Economics and Social Sciences, University of Tuebingen, CESifo and CEPR.

上线时间: 20 May 2025

引言

社会主义是否促进了性别平等

“性别平等”至少对全球一半的人口至关重要(Gender Equality is clearly crucial for at least half of humanity),其实现与否亦对全人类的整体福利具有深远影响。然而,在21世纪初,部分地区的性别平等状况出现了停滞甚至倒退的迹象,例如阿富汗局势恶化,一些发达国家的倒退(如意大利在2000–2015年间性别工资差距反而扩大)。学界普遍认为,提高性别平等能够让男性和女性共同受益,促进整体福利提升。因此,理解影响性别平等的因素及机制,对实现联合国可持续发展目标第5项(促进两性平等)具有重要意义。

在众多影响因素中,政治经济体制下女性的地位是一个长期争论的焦点。其中一个悬而未决的问题是:社会主义体制究竟是提高了性别平等,还是由于女性“双重负担”效应而降低了性别平等?

- 一方面,社会主义意识形态宣称男女平等,推行妇女解放运动和平等就业、教育政策,可能有助于改善女性地位。例如,苏联和中国等国家在建国后颁布了一系列保障妇女受教育和参与劳动的法令。从理论上看,社会主义国家将妇女视为“社会的一员”来解放,鼓励女性走出家庭参加生产,提供托儿所等社会化服务,以期同时解除家庭束缚;

- 另一方面,不少研究者指出,在这些国家中女性往往既要承担全职工作,又未摆脱家庭家务责任,即出现“双重劳动”负担,这可能抵消其在公共领域获得的权益,甚至降低生活满意度。

在学界,围绕“社会主义是否有助于提升性别平等”这一问题,长期存在分歧:

- 一些研究强调社会主义制度下的性别平等提升。Alesina 和 Fuchs-Schündeln(2007)发现,东德的社会主义制度塑造了人民更平等主义的观念,这一态度在统一后仍然影响深远。Campa 和 Serafinelli(2019)更具体地指出,社会主义对女性平等观念和参与职场具有正向影响;

- 然而,也有研究对此提出质疑。Becker 等学者(2020, 2021)提醒人们注意东德与西德之间在二战前就存在的结构性差异,例如东部地区工业化较早、共产主义运动更活跃,这可能弱化了“自然实验”的推论效力。

因此,当前关于社会主义是否真正改善了女性地位与性别平等,仍缺乏来自多国、长期、具备因果识别能力的系统性实证研究。

身高差作为新颖的指标

本文的重要理论与方法创新在于,提出使用“调整后的男女身高差”作为衡量性别平等(尤其是健康与营养层面)的一种新的结构性指标。传统的性别平等指标如受教育年限、收入差距或预期寿命,虽然重要,但在20世纪早期数据稀缺,且容易受到国家操控(如寿命数据的“政治粉饰”)。

身高则不同:

- 它是儿童时期营养与健康的综合反映,尤其在2-5岁和青春期身高突增阶段;

- 在“重男轻女”的文化中,男性儿童可能获得更多资源,导致成年后身高更高;

- 如果在社会主义国家中,女性的身高逐步接近男性,可能反映了家庭与社会对女性投资的改善。

当然,身高差受生理影响,不能简单地直接使用。作者采用了已有研究方法,通过对照“性别发展指数”(GDI)处于中间水平的国家,提取出生物性差异与社会性差异之间的区分机制,从而建立出一个经调整的性别身高平等指数。该指数成为全文的核心测量工具。

围绕上述问题意识与测量创新,文章提出三项核心假说:

- H1:性别身高差在控制生理差异后,可以反映儿童时期健康和营养的性别不平等;

- H2:社会主义体制能在健康与营养层面缩小性别差距,表现为身高差异的改善;

- H3:在教育、寿命等其他领域也应观察到类似的性别平等提升趋势。

为验证这些假设,作者构建了一个覆盖1910年代至1980年代、包含88个国家的横截面时间序列数据集,特别聚焦于亚洲与欧洲国家。亚洲和欧洲在20世纪经历了大规模体制转型,有大量国家在不同时期成为社会主义国家,构成了理想的制度变异场景。

实证结果显示,在控制了各国固有特征和共同时间趋势后,社会主义制度的推行与性别平等的显著改善存在稳健的正相关关系。这种改善不仅体现在反映童年营养健康的生物性福利上,在教育领域也得到了一致性验证。通过工具变量法和交错双重差分模型等多种因果推断方法的检验,研究结论进一步表明,社会主义制度对性别平等的促进作用具有因果效应,而非简单的相关性。

研究贡献

- 检验了官方宣言与现实平等的差距,并具体化了“双重负担”辩论。本研究评估了社会主义国家的法律和政治宣告是否转化为真实的性别平等。它通过衡量“重男轻女”偏见的减少,为“双重负担”效应(Schwekendiek and Baten, 2019)这一抽象辩论提供了一个可量化的、关于生物性福利的实证检验,从而深化了我们对社会主义制度下女性实际处境的理解;

- 超越了单一“自然实验”案例,提供了更具普遍性的跨国证据。现有研究大量依赖对朝鲜/韩国(Goodkind, 1999; Pak et al., 2011)或东德/西德(例如Alesina and Fuchs-Schündeln, 2007; Becker et al., 2020)的案例分析。本研究通过一个覆盖众多欧亚国家的大样本,系统性地检验了社会主义与性别平等的关系,其结论比基于特定案例的研究更具外部有效性;

- 为长时段性别不平等研究提供了创新的、系统性的测量工具。面对传统性别平等指数(如GDI, GII)仅能追溯至20世纪末,以及历史指数(如HGEI by Dilli et al., 2019)始于1950年代的局限,本研究系统性地开发并应用了“调整后的性别身高差”作为衡量指标。这继承并极大地拓展了早期在特定国家(如Costa-Font and Gil, 2008; Schwekendiek and Baten, 2019)的零散尝试,是首次将该指标用于大规模跨国分析,从而填补了对20世纪早期性别不平等进行定量研究的一个关键方法论空白。

数据与方法

性别身高差的构建逻辑

作者采用了一种数据驱动的方法构建该指标:

- 基本理念:研究的出发点是,男女身高差异的变化可以反映性别平等的变迁。其背后的机制是,家庭内部对男女童在营养、医疗等方面的投资差异会影响他们的成长,最终体现在成年身高上。这一理念借鉴了Gray and Wolfe (1980), Guntupalli and Baten (2009)等人的研究。

- 核心挑战:剥离生物学效应。本文明确指出,衡量性别身高不平等不能简单地用男性身高减去女性身高。最大的挑战在于,身高差距受到强烈的生物学规律影响。当一个群体的整体营养改善、平均身高增加时,男性身高的增幅通常会超过女性,导致身高差距自然扩大。如果忽略这一点,可能会得出“生活水平提高反而加剧了性别不平等”的荒谬结论。

为了从观测到的总身高差距中,精准地剥离出由社会不平等造成的那一部分,作者设计了一套精巧的、分三步走的校准方法。这一方法由Schwekendiek and Baten (2019)首次系统性提出,本文在此基础上进行了应用:

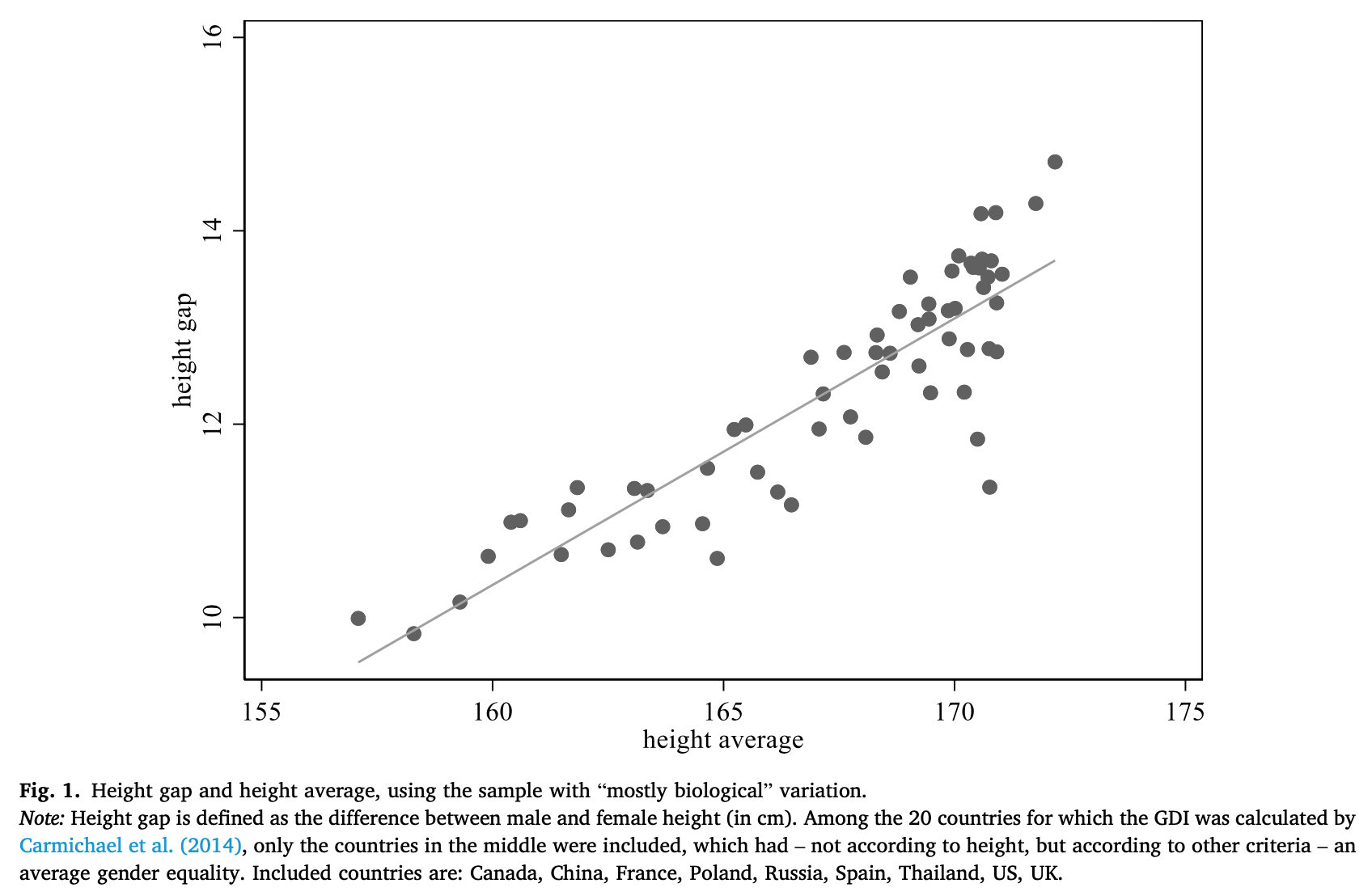

第一步:确立一个“生物学基准”样本:作者采用了一种数据驱动的务实策略。他们首先利用一个公认的、非身高的性别平等指标——性别发展指数(GDI)——从全球国家中筛选出了一组在性别平等方面表现“中等”或“典型”的国家。这个样本包括了加拿大、中国、法国、波兰、俄罗斯、西班牙、泰国、美国和英国。这一做法的核心假设是:在这组国家中,虽然社会性的性别歧视依然存在,但其程度相对温和且内部较为同质。因此,这些国家的身高差距与平均身高之间的关系,可以被近似地视为主要由生物学规律所主导的“正常”关系。这个基准样本的作用,就是为全球提供一个“参照系”;

第二步:估计“生物学基准线”:利用这9个基准国家在不同历史时期(1910-1980年代)的数据点,作者进行了一项简单的线性回归分析。他们将“性别身高差”作为因变量,将“男女平均身高”作为自变量。回归分析得到了一个非常稳定的线性关系,如论文中的公式(1)和图1所示。这条回归线(预期身高差距 = 常数项 + 系数 * 平均身高 )就代表了在没有极端社会性别偏见的情况下,身高差距应该如何随着整体营养水平的变化而变化。这条线就是作者构建的“生物学基准线”。

第三步:计算性别不平等指标:有了这条基准线,衡量任何一个国家(无论是否在基准样本内)的性别平等状况就变得可能。对于任意一个国家-时期的观测点,其性别不平等指标被定义为其实际身高差距与根据其平均身高在这条基准线上所预测的“生物学预期”身高差距之间的差值,也就是残差(residual)。

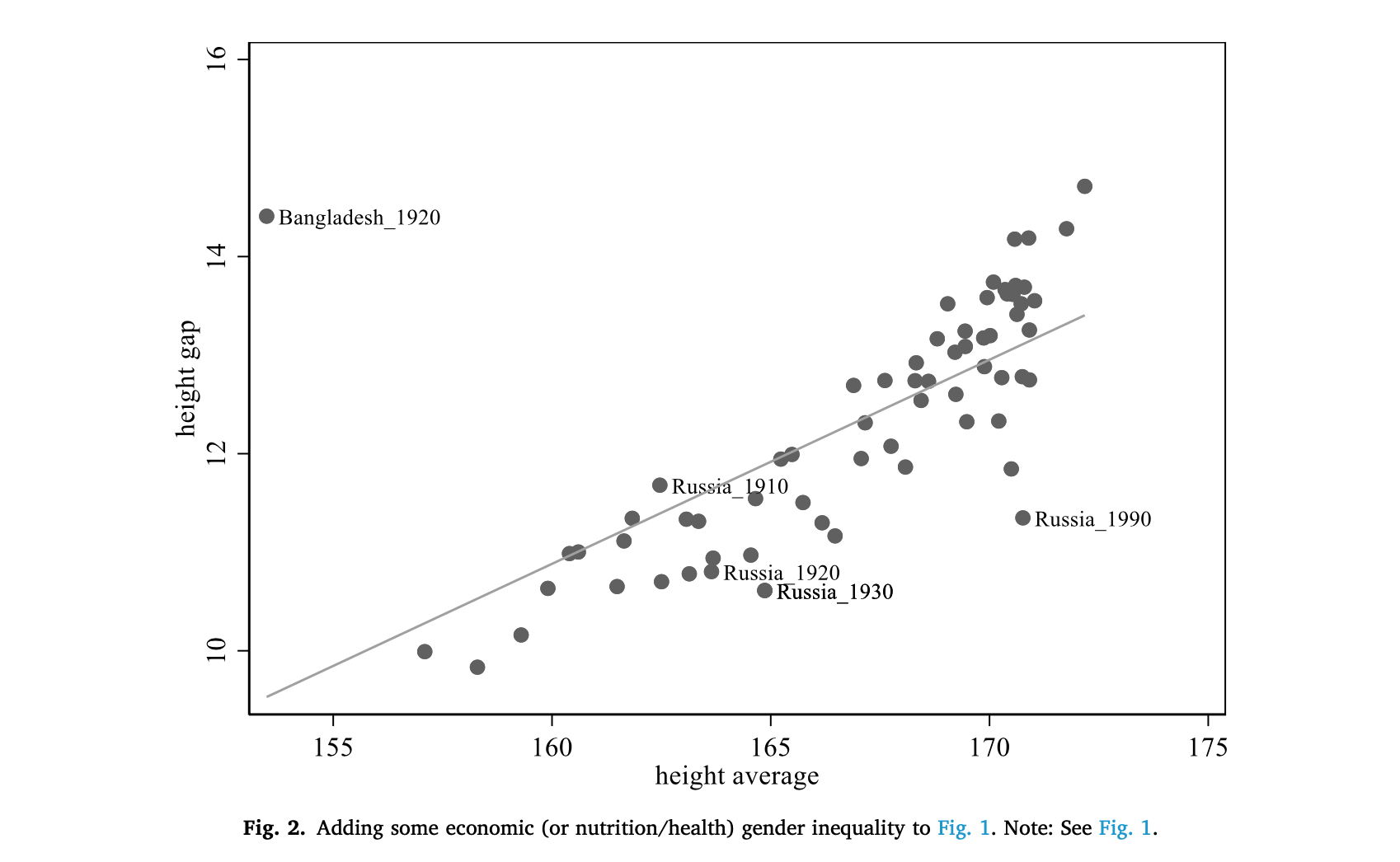

直观理解:

- 如果一个国家的观测点(如论文图2中的孟加拉国)远远位于这条基准线的上方,这意味着它的实际身高差距比生物学规律所能解释的大得多。这个“超额”的差距,就是由社会性的“重男轻女”偏好造成的。这种情况下,残差为大的正值,代表严重的性别不平等。

- 如果一个国家的观测点恰好落在基准线上或其附近,意味着其身高差距符合生物学预期,性别关系相对平等。

- 如果一个国家的观测点位于基准线的下方(例如,实行社会主义后的俄罗斯),意味着其身高差距甚至比生物学预期的还要小,这代表了非常高的性别平等水平。

- 如果一个国家的观测点(如论文图2中的孟加拉国)远远位于这条基准线的上方,这意味着它的实际身高差距比生物学规律所能解释的大得多。这个“超额”的差距,就是由社会性的“重男轻女”偏好造成的。这种情况下,残差为大的正值,代表严重的性别不平等。

为了方便解读,作者在后续的分析中通常会将这个残差指标取其相反数,从而得到一个“性别平等指数”(Gender Equality of Height, GIh),即数值越高,代表性别越平等。

身高的核心数据来源于NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC, 2016),这是一个全球性的学术合作项目,汇集了海量的身高测量数据。

其他变量

社会主义(Socialism):本文核心自变量。一个国家被定义为社会主义,必须满足以下条件:由一个自我认同为社会主义、并遵循马克思主义理论的单一政党所统治。这种定义排除了那些由多党制下的社会党执政的民主国家,确保了定义的严格性。作者还设定了一个至少执政五年的门槛,以排除短暂的政权。

其他性别平等维度:

- 教育:使用Barro and Lee (2013)的数据,计算男女整体入学率的差距,作为衡量教育领域性别平等的指标。

- 预期寿命:使用多个数据库(如Human Mortality Database)的数据,计算男女预期寿命的差距。

控制变量:为了在回归分析中控制其他可能影响性别平等的因素,作者引入了一系列控制变量:

- 法律渊源:根据La Porta et al. (2008)的分类,区分为英国、法国、德国、斯堪的纳维亚和社会主义法律体系。这旨在控制不同法律传统对制度和经济结果的长期影响。

- 宗教:使用世界宗教数据库,计算天主教、新教、伊斯兰教徒的人口比例,以控制不同宗教文化对性别观念的影响。

- 家庭制度:根据Todd (1985)和Rijpma and Carmichael (2016)的分类,将国家划分为七种不同的家庭体系(如绝对核心家庭、威权家庭等),以控制根深蒂固的家庭结构和继承制度的影响。

- 经济发展水平:使用Maddison项目的人均GDP数据,作为控制经济发展水平的变量。

研究结果

描述性结果

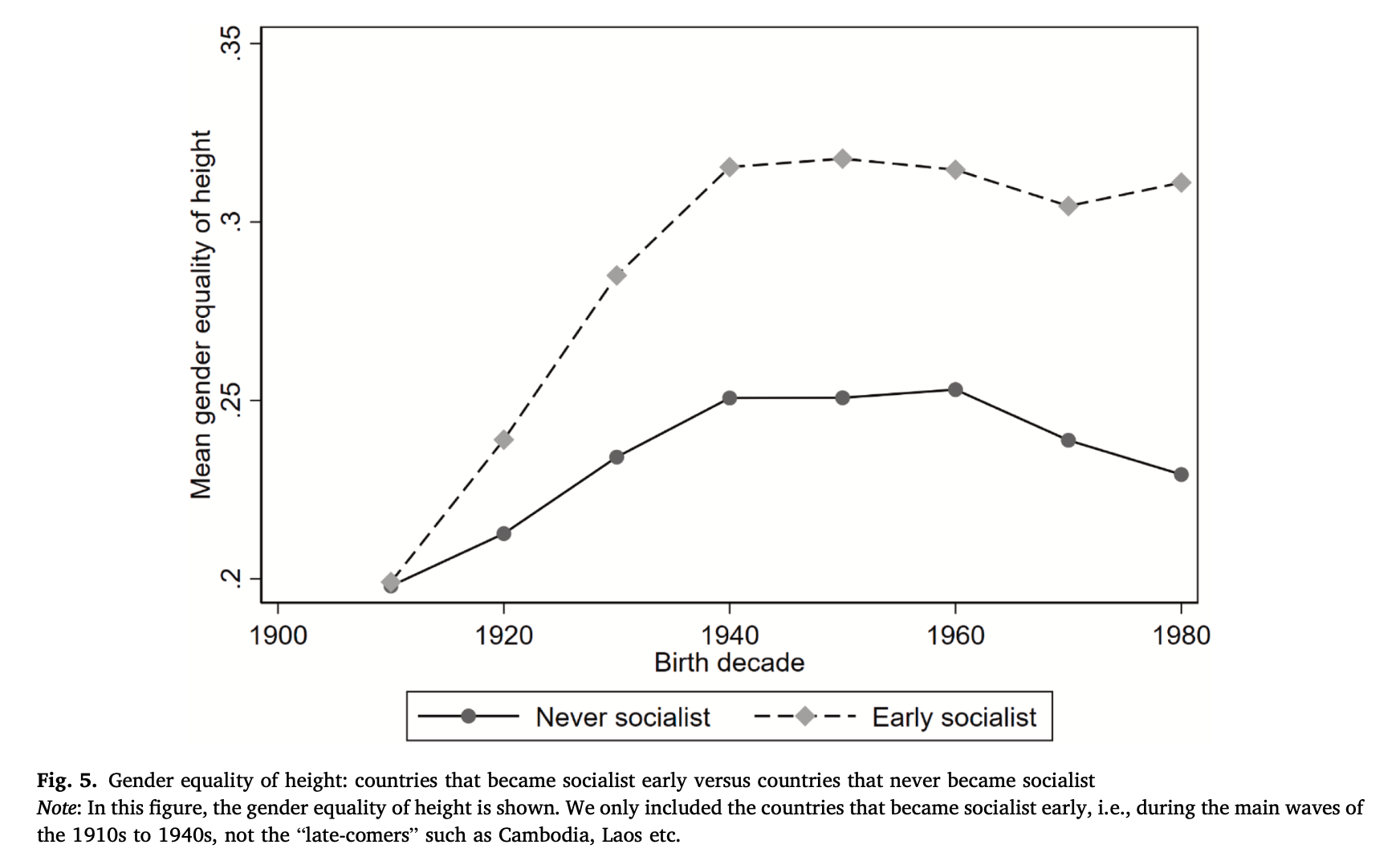

下图(Figure 5)展示了描述性结果。将样本国家分为两组:“早期社会主义国家”(在1950年之前成为社会主义)和“从未成为社会主义国家”。结果表明,在20世纪初,两组国家的性别平等水平(以身高衡量)相差无几。然而,从1920年代开始,社会主义国家的性别平等水平开始迅速攀升,并在1940年代和1950年代与非社会主义国家拉开了显著的差距。尽管在后期差距有所缩小,但社会主义国家在大部分时期都维持了更高的性别平等水平。

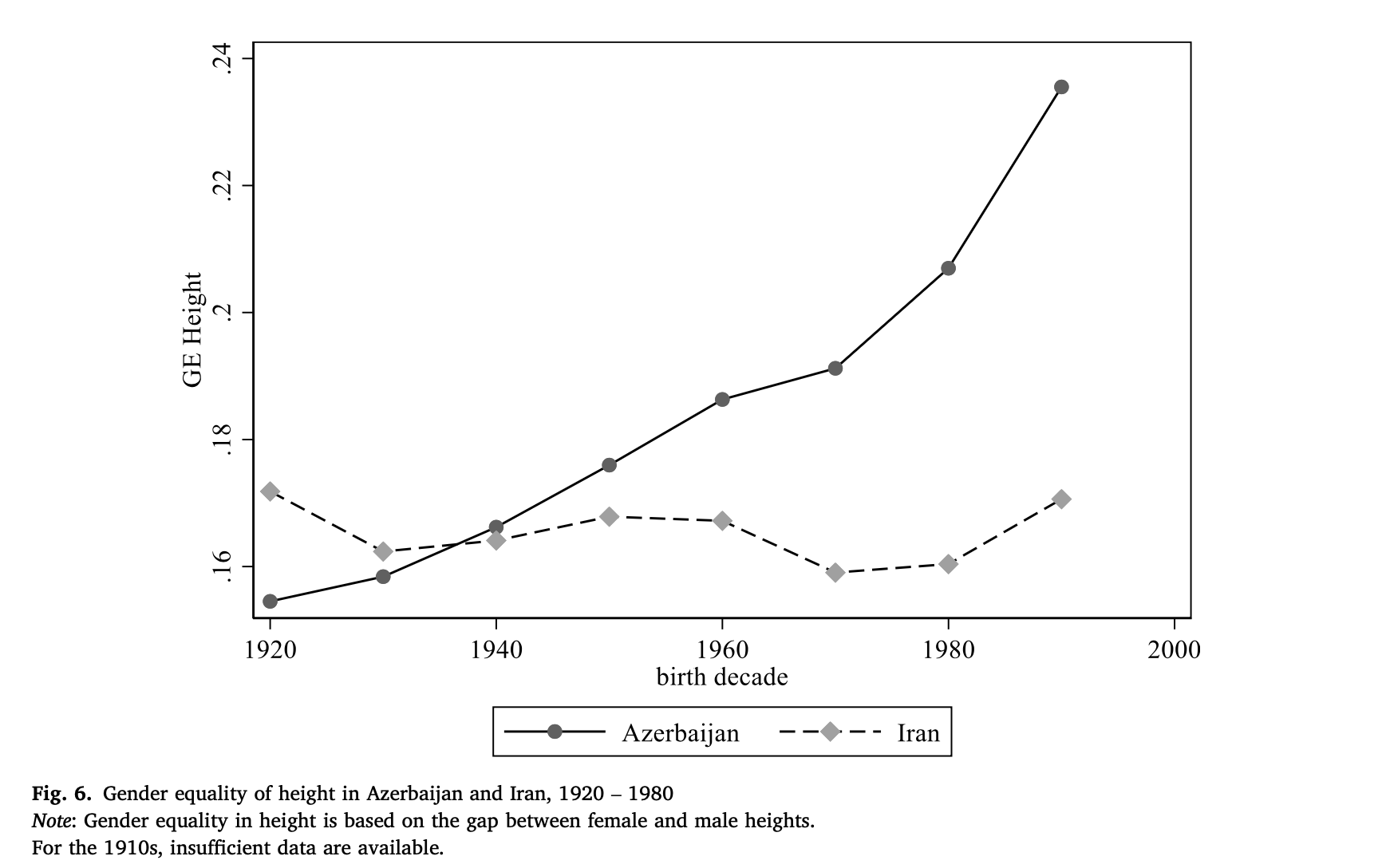

为了避免总体平均可能掩盖的异质性问题,作者进行了一个更精细的“配对”比较(Figure 6)。他们选取了阿塞拜疆和伊朗这两个在地理、文化和历史上渊源深厚的邻国。在1920年代阿塞拜疆并入苏联之前,两国的性别平等状况相似,甚至伊朗略高。然而,制度分野之后,两国的路径出现了戏剧性的分化:阿塞拜疆的性别平等指数一路上扬,而伊朗则长期在低位徘徊。这个案例生动地展示了,在相似的文化背景下,政治制度的改变如何能够带来截然不同的社会结果。

回归分析的结果

基准回归

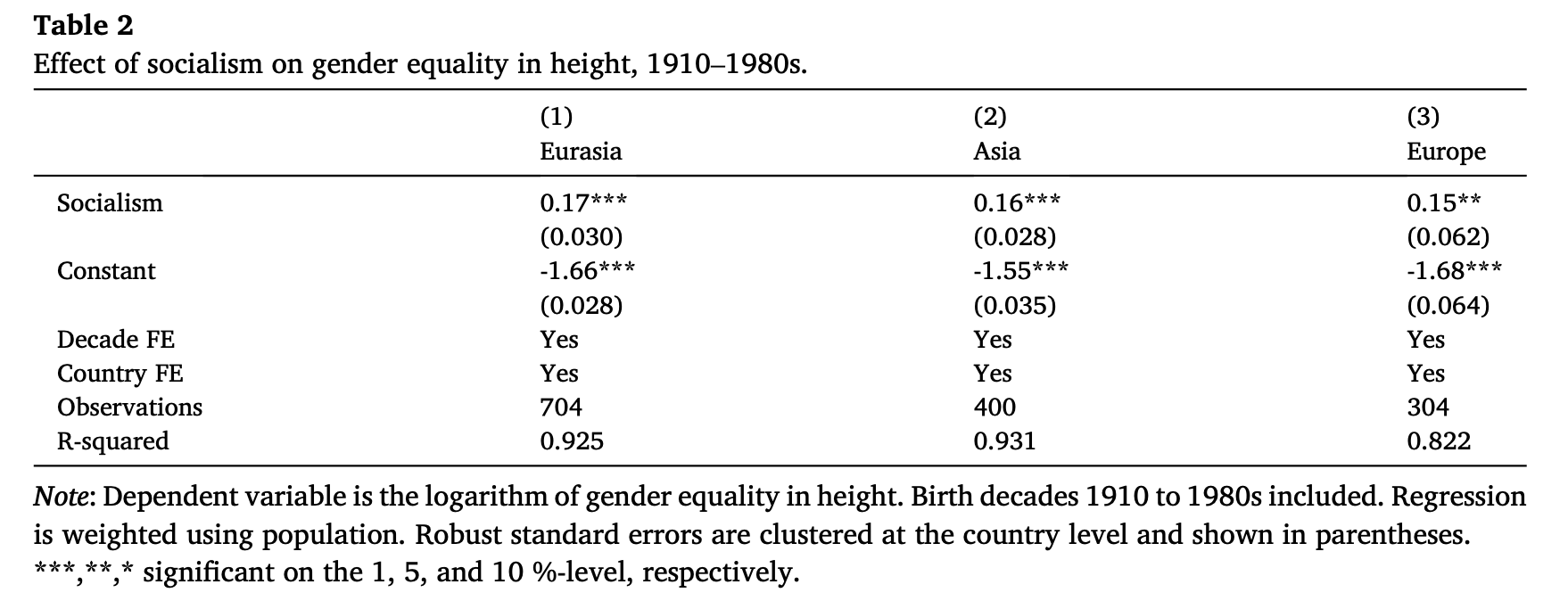

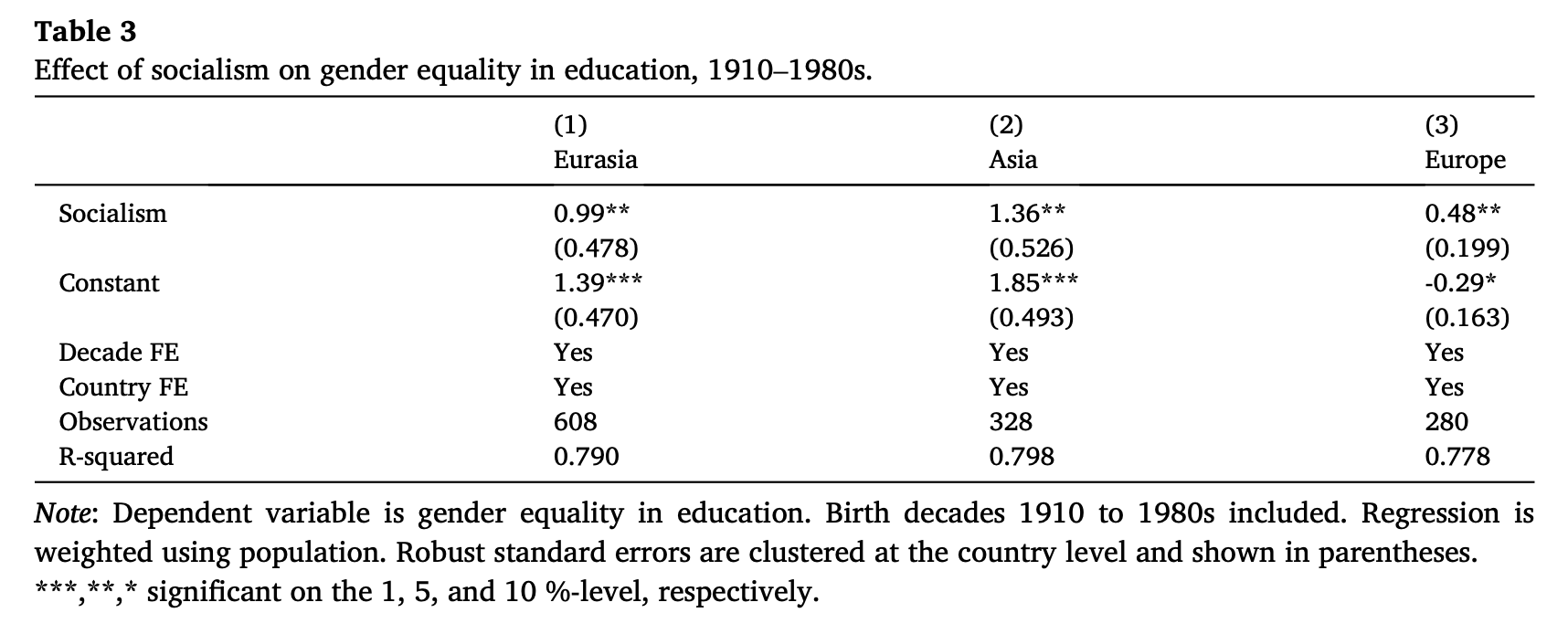

在基准回归部分,作者使用了双重固定效应模型,结果显示,社会主义制度与性别平等指数(取对数后)之间存在一个显著为正的关系。具体而言,实行社会主义会使性别平等指数提高约 0.17 个点。考虑到该指数的样本标准差约为0.31,这个效应的大小接近于半个标准差,这在经济学上被认为是具有相当大的实际意义(economic significance),而不仅仅是统计上的显著。

⬇️将样本分为亚洲和欧洲后,发现这种积极效应在两个大洲都存在,表明这一结论具有一定的普遍性。

作者进行了一系列稳健性检验,结果当然是与基准回归一致的。

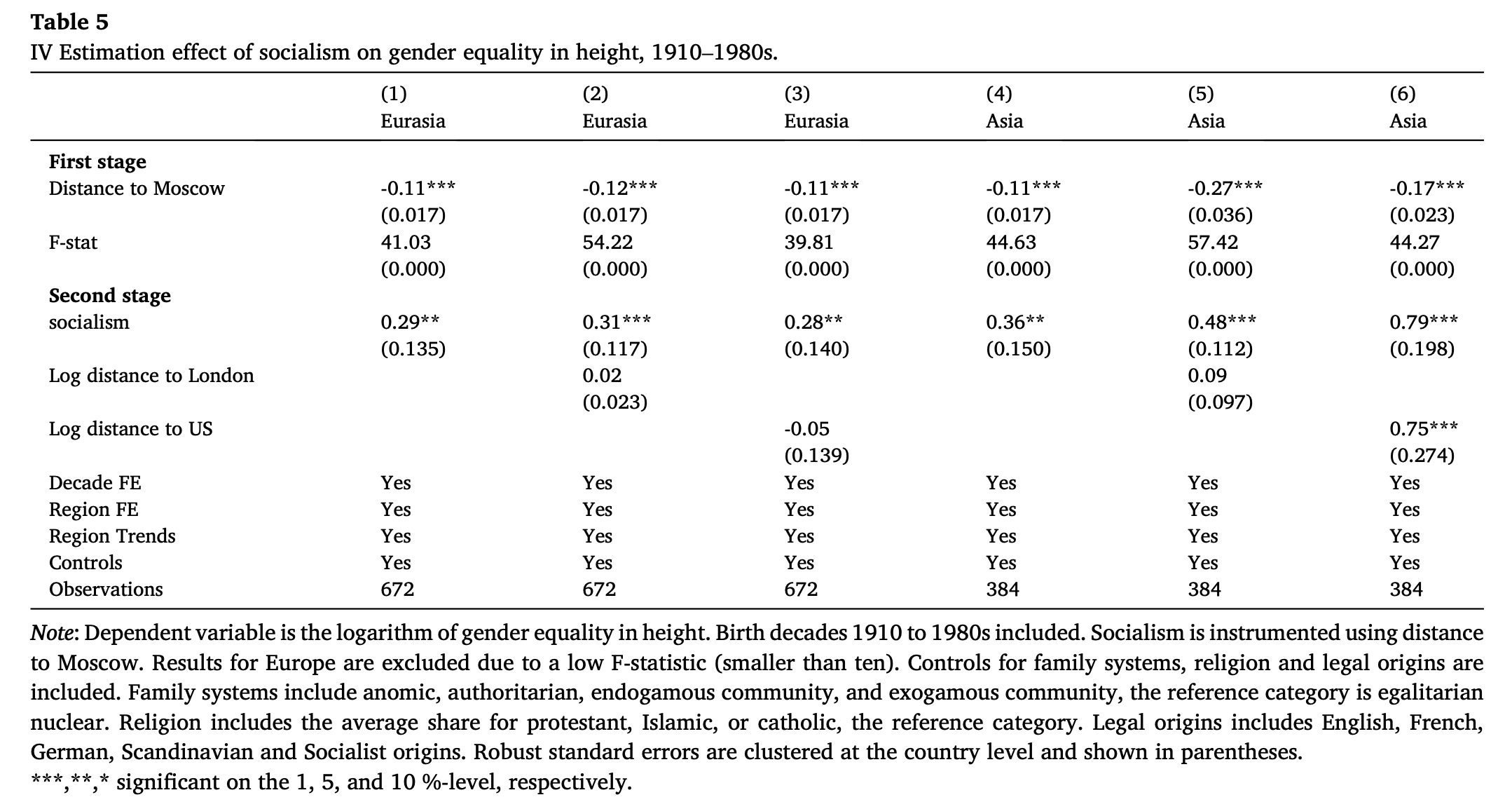

工具变量估计

为进一步缓解内生性问题(即是否“更平等的国家更可能选择社会主义”),作者使用与莫斯科的地理距离作为工具变量。

- 第一阶段回归表明,与莫斯科距离越远,国家转向社会主义的概率越低,F统计量远超10,表明是一个强IV;

- 第二阶段回归中,社会主义变量的系数上升至 0.29–0.36(欧亚大陆) 和 0.48–0.79(亚洲) ,比OLS模型略高。

工具变量结果的增强,说明OLS可能存在测量误差而低估了真实效应。作者还对工具的外生性进行了检验,控制了“与伦敦”、“与美国”的距离,结果仍然稳健。

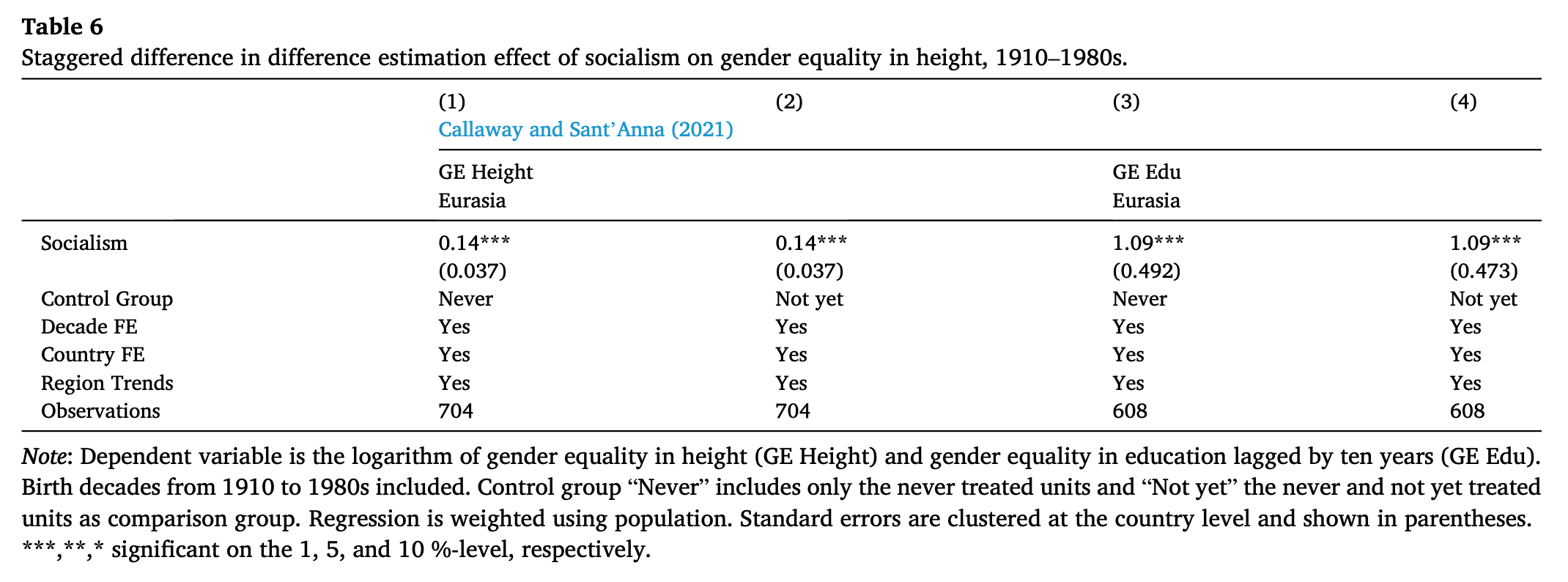

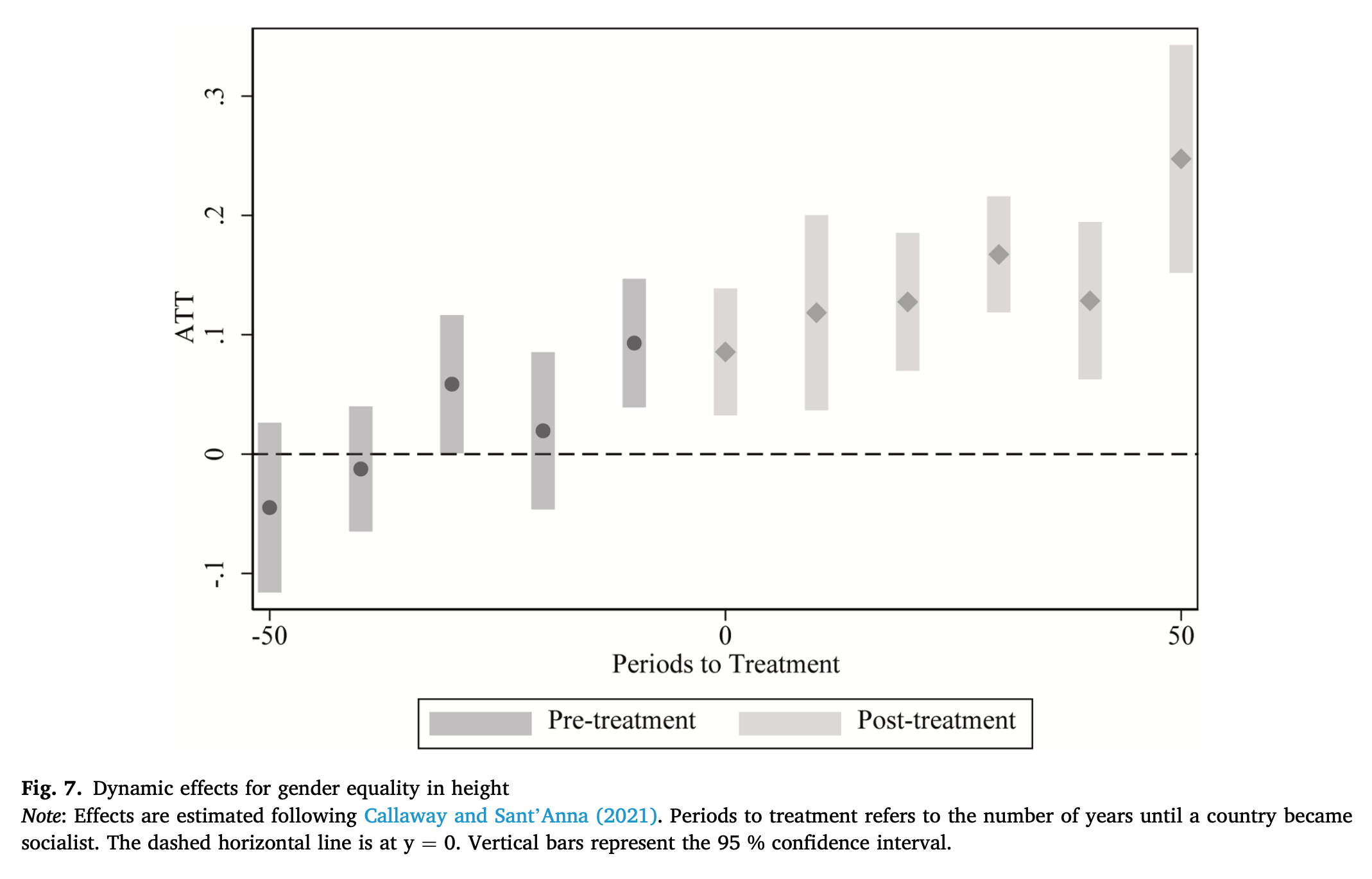

交错DID估计

由于社会主义制度在不同国家引入的时间不一,作者采用Callaway and Sant’Anna(2021)提出的交错DID方法来估计制度引入的动态影响路径。

事件研究揭示的动态效应显示,在“处理”发生(即国家成为社会主义)之前的多个时期,处理组和对照组的系数都围绕零线波动,无显著差异。在“处理”发生之后,代表处理效应的系数开始显著为正,并持续保持。这清晰地展示了制度变迁带来的因果效应。(总感觉这个图怪怪的)

结论与讨论

核心发现:社会主义国家在20世纪确实提升了性别平等,尤其体现在女性在健康与营养条件上的改善;使用“调整后的性别身高差”作为指标,发现社会主义体制与女童成长条件改善之间存在显著正相关;

机制讨论:由于研究使用的是宏观层面的跨国数据,因此本文无法直接检验具体的微观作用机制。然而,基于丰富的国别研究和现有文献,作者提出了一个最有可能的解释框架,这个框架整合了文化与激励两个层面:

- 文化层面的变革:社会主义政权通过强大的宣传机器、文化产品(如电影、小说)以及学校课程,大力推广男女平等的意识形态。这种持续的“思想灌输”(indoctrination)旨在改变根深蒂固的传统文化观念,这是一个相对缓慢、潜移默化的过程;

- 激励结构(Incentive

Structure)的改变:与文化变革相比,制度性的激励改变可能见效更快。社会主义政府通过一系列具体政策,直接改变了家庭和个人所面临的决策环境。这些政策包括:

- 扩大公共服务:普及教育和医疗,建立大量的托儿所。

- 保障经济权利:立法保障同工同酬,鼓励并动员女性进入劳动力市场。

这些措施直接降低了家庭养育和教育女孩的机会成本,并提高了女性参与社会经济活动的回报。家庭作为理性的决策单位,会对这些激励变化做出反应。

号外

- 本文采用的性别平等指标蛮有意思,可以继续挖掘;

- 最近两个月发生了很多事情,未及时更新,后面应该恢复正常啦!

原文信息

Jung, Sophia, and Jörg Baten. "Gender equality in Asia and Europe during the 20th century: The role of socialism." Journal of Comparative Economics (2025). https://doi.org/10.1016/j.jce.2025.03.002